Di recente ho raccontato la storia del cinghiale attraverso le enciclopedie naturalistiche dell’antichità ed i bestiari medievali, approdando alla simbolica unione del maiale con il santo che si festeggia in questi giorni, ovvero Sant’Antonio abate (“Sotto il segno del cinghiale”, nella rubrica “Bestiario”, www.occhiodeisibillini.com); con il pretesto di aver introdotto la vita e la figura del patrono degli animali domestici, ho realizzato questo ulteriore approfondimento che si propone di riassumere le usanze tipiche dello scorso secolo sul nostro territorio appenninico per le celebrazioni in onore del Santo.

La festa di Sant’Antonio era molto sentita nell’ambiente contadino, dove si invocava la sua protezione per preservare la salute del bestiame ed il benessere dell’uomo. Non era infrequente trovare l’effigie del Santo appesa nelle stalle o dipinta sul davanti dei birocci: “la tavola anteriore inclinata porta sempre effigiato un sant’Antonio a protezione dei buoi (degli animali in genere)… Sopra il sant’Antonio, sul regolo che inquadra la figura, sono talvolta scritte alcune leggende contadinesche con pretesa di versi …” (Zamponi; 1908). Nell’ascolano ci si è sempre riferiti al patrono degli animali come “Santandonie d’ le bbestie” (Polia; 2012). “Che “sant’Antonie de li bestie” fosse un vero e proprio nume tutelare per i nostri contadini, non vi è dubbio: proteggeva il loro patrimonio animale che era tutta la possibilità di sopravvivenza, difendeva le stalle dal male e dal fuoco (non c’è stalla nel Piceno che non abbia sul muro l’effigie di sant’Antonio che tiene in mano il fuoco) e difendeva anche l’uomo” (Balena; 1984).

[Se qualcuno volesse approfondire la leggenda popolare che lega Sant’Antonio al fuoco come un Prometeo italico consiglio la lettura di “Sant’Antonio dà il fuoco agli uomini” nella raccolta “Fiabe italiane” di Italo Calvino.]

I festeggiamenti cominciavano già nella giornata del 16 gennaio, la vigilia della festa vera e propria, con delle fiere che si tenevano in molti paesi del Piceno e della Valnerina, dette espressamente “dei porci”, che servivano a rinnovare “lu stallitte” ovvero ad acquistare nuovi maiali da ingrasso (Balena; 1984). A Petritoli i “festaroli”, vestiti degli abiti migliori, dal mezzogiorno della vigilia correvano “a recare in dono le ciambelle di uova, allora uscite dal forno, per le case delle primarie famiglie” (Mannocchi; 1921).

Quasi ovunque era viva l’usanza di preparare delle pagnotte di pane di farina bianca di frumento o di granoturco mista a farina di crusca, in genere decorate con una croce o con l’immagine del Santo, e di portarle in chiesa a farle benedire; nell’ascolano le pagnotte erano dette “panélle”. A Spinetoli ogni famiglia preparava in casa una pagnotta di pane insaporito con anice mentre ad Appignano del Tronto le “pagnottélle d’ Sandandonie” erano dei filari formati da cinque o sette panini tondi uniti tra di loro. Se parte di questo pane benedetto andava consumato durante i festeggiamenti, dell’altro andava distribuito al bestiame “bovino, ovino e porcino ma non ai gatti perché “li gatte so’ de le sdreghe, li ‘atte nen so’ de Sandandonie” ” (Polia; 2012). Anche a Bolognola, Castelraimondo e Camerino si usava preparare le pagnotte di pane da far benedire e dare poi da mangiare agli animali (Eustacchi‐Nardi; 1958).

In alcuni luoghi si portava in chiesa per la benedizione anche il sale. “Nelle campagne di Acquasanta Terme, si scioglieva del sale benedetto in acqua quindi, intingendovi un fascetto d’erbe, si aspergeva il fieno destinato al bestiame. A Castel di Lama, lo si mescolava al fieno usato come foraggio per il bestiame” (Polia; 2012). Nel territorio di Preci era uso di portare a far benedire anche “il granoturco destinato alle galline, la semola (sìmmola) da usare come foraggio, assieme alla biada, mescolata al sale” (Polia; 2009).

La sera della vigilia finalmente si accendevano i falò, quelli collettivi organizzati nei centri abitati e quelli delle singole abitazioni sparse nelle campagne, che contribuivano ad accendere di una luce rossa tutte le colline del circondario. In alcuni paesi della valle del Tronto (Spinetoli, Castel di Lama, Monsampolo) anticamente venivano costituiti tanti fuochi quanti erano gli animali che alloggiavano nelle stalle per ogni singola fattoria: “questo antico costume, nelle intenzioni di chi lo praticava, instaurava una relazione molto più stretta tra il fuoco sacro e ogni singolo animale al fine di ottenere la purificazione” (Polia; 2012). Tutti i falò, “fòghere” nel piceno o “focaracci” nel fermano, erano accompagnati dalla recita di litanie religiose seguite da momenti di festa conviviali. A Petritoli, al termine del falò, le donne portavano via dei carboni accesi e dei tizzoni dentro gli scaldaletti “che fanno loro da falò per l’oscurità delle vie” (Mannocchi; 1921). Nell’ascolano i carboni dei falò di Sant’Antonio venivano raccolti per poi essere utilizzati per tracciare delle croci sulle stalle e sugli stessi animali (Polia; 2012).

A Petritoli dall’accensione dei fuochi fino a tarda mattinata i festeggiamenti sono accompagnati dalla musica dei suonatori “di rancidi tamburi e di vecchi corni” (Mannocchi; 1921); gli stessi suonatori, al termine dei focaracci, raggiungevano i festaroli “i quali, alcuni con sacche piene di ciambelle, altri con panétte per il bestiame, chi recante le effigie del Santo, chi il salvadanaro, percorrono il paese, entrano per tutte le case e per tutti i negozi, regalano ciambelle, panétte ed immagini, bevono come pitrie, e suonano …” (ibidem). In alcuni luoghi del Piceno si usava sparare colpi di fucile in aria ed un continuo battere di tamburi, talvolta rimediati da casse o recipienti vuoti (Balena; 1984). A Maltignano la comunità riunita intorno al falò recitava il Rosario, “poi si mangiavano le ciambelle dolci e si beveva il marsala o il vino cotto; infine si tirava “la sorte”, una specie di lotteria in cui si estraevano i nomi dei partecipanti fino a quando non usciva il nome di Sant’Antonio: a quel punto si decretavano vincitori i tre sorteggiati dopo l’estrazione del Santo. Si vinceva solitamente come primo premio un quadro del Santo con dentro la “sorpresa”, cioè una bella banconota, come secondo e terzo premio si mettevano in palio un prosciutto e un maialino vivo …” (Piccioni; 2014). Sempre nell’ascolano un’usanza tipica in questo come in altri “faore” era quella si saltare tra le fiamme; nel medesimo territorio in certi paesi i fuochi si alimentavano con legno di ginepro, pianta dal potere apotropaico di “difesa” che aveva modo di “allontanare” le entità maligne e di “preservare” il bestiame in questa particolare ricorrenza, ma più generalmente le genti ed il lavoro (Polia; 2012).

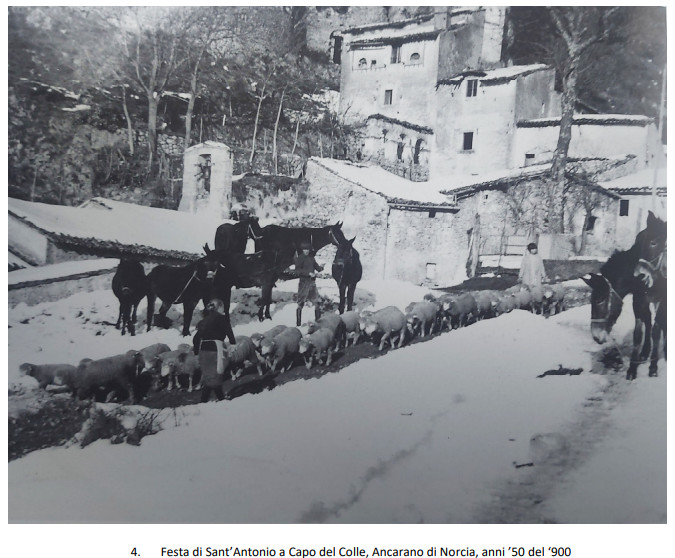

Il mattino della festa vera a propria ovunque si usava assistere alla messa di Sant’Antonio, immancabilmente seguita dalla benedizione agli animali. Anticamente la benedizione avveniva stalla per stalla ma in tempi più recenti gli animali venivano radunati al mattino davanti al sagrato della chiesa del paese, aspettando la fine della messa. Nel maceratese “nel detto giorno il parroco esce con l’aspersorio fuori dalla chiesa e benedice i cavalli, i somari e i cani ivi radunati dai fedeli e infioccati con nastri e campanelli per la fausta occasione” (Spadoni; 1966). “Ordinariamente il luogo è la piazzuola del villaggio” (Eustacchi‐Nardi; 1958).

Ad Ascoli Piceno nella chiesa parrocchiale di Porta Cappuccina alla messa per Sant’Antonio “affluivano i contadini con coppie maestose di buoi ornati di gualdrappe rosse, porcelli, pecore, galline, oche ed ogni altro animale domestico. C’era la messa, seguita dalla benedizione degli animali e dalla processione dietro la statua del santo” (Balena; 1984). Molti contadini e pastori dei Sibillini il 17 gennaio si riunivano a Vindola, nel territorio di Comunanza, dove c’era una chiesa dedicata a Sant’Antonio; qui dopo la messa e la benedizione degli animali, si poteva scambiare il bestiame e quando durante l’anno una bestia si ammalava si diceva “che non l’hai portato a ribenedì a Vindola” (Piccioni; 2014).

A Chiaravalle nel 1944, durante la giornata dedicata alle celebrazioni per Sant’Antonio, accadde un fatto tragico che macchiò per sempre il ricordo questa giornata di festa: intorno alle ore 14 la città, che pullulava di gente accorsa dal circondario per la tradizionale fiera, fu bombardata dagli alleati con l'intenzione di interrompere la linea ferroviaria con cui i tedeschi dirigevano a sud i carichi di merci ed armi provocando la morte di 180 persone e il ferimento di altre 100; più di 2000 persone rimasero senza tetto e furono devastati fabbricati civili e pubblici, tra i quali l'ospedale, l'acquedotto, il mattatoio, la scuola, e anche la Manifattura Tabacchi. In questi luoghi il prezzo della libertà è costato caro a troppe persone.

Il giorno dedicato a Sant’Antonio abate apriva anche ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale. Un tempo, nel fabrianese, questo era il giorno del “Mascherone”: dopo la consueta benedizione del bestiame molti cavalcavano le bestie correndo per le vie della città tutti i dipinti, ed i negozi cominciavano ad esporre le maschere più svariate. “Apriva il carnevale colei che – tra le nobili – era andata ultima a nozze e percorreva mascherata il corso in carrozza” (Eustacchi‐Nardi; 1958). “Nel giorno di Sant’Antonio si apre anche il Carnevale e l’autorità dà licenza di portare la maschera. Una volta si “cavava il bando”: l’ultima sposa, prima del Carnevale, brillantemente vestita, andava girando in legno con un seguito signorile le vie principali della città, gettando confetti e recando ai concittadini la lieta novella” (Spadoni; 1966).

In questo clima di generosità e condivisione rientra anche l’usanza di “calà ‘lu Vecchiò”, che ricorre lo stesso il 17 gennaio ed è una sorta di appendice della Befana: in occasione della festa del patrono degli animali era consuetudine regalare fichi secchi, mele e dolciumi ai bambini. Ovviamente il Vecchione altro non era che una figurazione di Sant’Antonio, vestito dal saio scuro e dalla folta barba bianca.

Era credenza diffusa, inoltre, che il Santo passasse durante la notte a domandare agli animali alloggiati nelle stalle come era stato il trattamento riservato loro dai padroni durante l’anno; “se gli animali si fossero lamentati per il cattivo trattamento, il Santo ne avrebbe maledetto il padrone, o l’addetto alla loro custodia – “lu caporà” o “lu tavaccu” – mentre, se le bestie si fossero dimostrate contente, il Santo le avrebbe benedette benedicendo allo stesso tempo il fattore” (Ginobili; 1959).

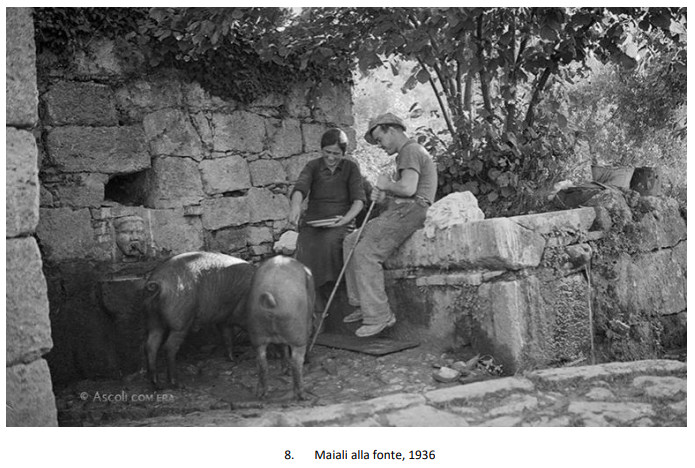

Come abbiamo visto nell’articolo riguardante il cinghiale, l’associazione tra Sant’Antonio ed il maiale è riconducibile ad un contesto medievale ed è stato totalmente suggellato dall’agiografia posteriore. Sicuramente questo binomio è stato molto favorevole allo sviluppo del culto del Santo soprattutto nell’ambiente agricolo, dove l’allevamento del bestiame costituiva la fonte di sostentamento principale. Se l’iconografia medievale parte dall’accostamento della figura di Antonio l’eremita con quella di un cinghiale, seguendo le trascrizioni della vita del santo anacoreta in cui il diavolo tentatore nel deserto appare sotto questa ed altre forme animalesche, trasformandosi via via in un maiale, questo nella cultura popolare instaura l’idea di un “addomesticamento” dell’animale stesso (e quindi del demonio) ad opera del Santo. D’altronde il popolo è solito ricordare il santo con i versi dei canti di questua come “lu n’miche d’ lu demonie” o “lu nimicu de lu dimoniu” (Polia; 2012). Inoltre il maiale aveva un valore alimentare superiore a quello che aveva la carne di altri animali d’allevamento nell’economia rurale del tempo, e se le provviste invernale di un nucleo famigliare consistevano soprattutto in grano e carne di maiale si intuisce l’importanza che le genti gli attribuivano. Tanto i maiali erano oggetto del patronato del Santo “che ancora oggi i contadini dell’ascolano chiamano i porci col nome di “’Ndò” (Antonio) o Ninì” (Balena; 1984).

Proprio attraverso i canti di questua che caratterizzano la festa di Sant’Antonio risalta il tema principale dei componimenti popolari, ovvero quello delle tentazioni del demonio sul santo eremita che, in parte, attingono alle fonti agiografiche ecclesiastiche e rielaborate, ed in parte si discostano introducendo l’elemento umano.

Proprio attraverso i canti di questua che caratterizzano la festa di Sant’Antonio risalta il tema principale dei componimenti popolari, ovvero quello delle tentazioni del demonio sul santo eremita che, in parte, attingono alle fonti agiografiche ecclesiastiche e rielaborate, ed in parte si discostano introducendo l’elemento umano.

“Lui viveva da bon romite,

lu demonio lu visitava,

lo sfidava a na partita

e lu sante sempre vinceva.”

(tratto dal canto “Bona sera, boni amici” da Ascoli Piceno, trascritto nel manoscritto inedito di Luigi Mannocchi)

“Da questi canti (…) vien fuori una figura di Sant’Antonio che più che a un santo somiglia a un furbo contadino, nerboruto quanto paziente, tentato, sfottuto, vessato, ma che, se si rompe i nervi, piglia e spacca tutto” (Balena; 1984). I componimenti popolari si avvalgono di situazioni buffe, comiche ed attinenti al vivere quotidiano, che celebrano la furbizia del Santo e sbeffeggiano i tentativi vani del demonio di infrangerne le virtù. Così avviene che Sant’Antonio nel deserto non viene più indotto alla lascivia dal demonio, ma infastidito mentre

“s’accuncié na sardelletta;

Satanasse, pe despiette

gghie se pigghia la ferchetta.

Sant’Antonie nen zen ncagna (inferocisce)

e che li deta se la magna.” (Polia; 2012)

Questo Santo estrapolato dall’agiografia e trasformato in un uomo tra molti, che deve far fronte alle disavventure che capitano all’individuo tormentato dal fato, è un monito a non perdere la speranza e quindi la fede, a livello più elevato; è esempio di “Genio del Bene” che fa stare a segno il demonio, “Genio del Male”, artefice di sfortune e di imprevisti (Finamore; 1981).

“Sant’Antonie a lu deserte

s’accurcié li pantalone:

Satanasse lesta, lesta,

gghie nasconne li bottone.

Sant’Antonie ‘nze ne frega

e che lu spaghe se li lega.” (Polia; 2012)

“Non era un canto di ribellione ma, sia pure a modo suo, era un canto di speranza. Non sapevano a che santo votarsi e si votavano a quel sant’Antonio, non sapevano con chi pigliarsela e se la pigliavano con quel demonio” (Balena; 1984).

Come per le pasquelle dell’Epifania, anche i Canti a Sant’Antonio si svolgevano di casa in casa, nei borghi e tra le residenze di campagna, tra gruppi di musici e cantori armati di organetto, tamburello e cembali (“E bisogna vederli quei poveri diavoli, che, per il compenso fisso di cinquanta soldi, durano tre dì a far quel mestiere, con quel passo parziale e con quanta serietà di veterani, incedano per le vie sfidando qualunque freddo e qualunque bufera” Mannocchi; 1921) che accompagnano lu Vecchiò, “un personaggio con prolissa barba posticcia di lana ovina e un lungo bordone munito di campanaccio che impersonava Sant’Antonio” (Polia; 2012). Ogni casa o attività commerciale che ne aveva la possibilità era tenuta a dare un compenso, la questua, donando generi alimentari come lardelli, salsicce, pesce fritto dove ce n’era, e quasi ovunque vino cotto. Le cantate di questua hanno tutte le caratteristiche di accentuare il loro aspetto sociale e collettivo. “In ogni caso, mangiavano e brindavano tutti, proprietari, contadini e poveri diavoli, augurandosi tutti un anno fortunato” (Balena; 1984).

Ancora una volta l’evento festivo costituisce un’occasione propizia alla ridistribuzione dei beni all’interno di una comunità, “espressione di un sentimento di solidarietà dal quale la società rurale, connotata da una decisa identità cristiana e coesa attorno ai valori etici del Cristianesimo, era fortemente caratterizzata” (Polia; 2012).

Bibliografia:

Balena S., “Folklore piceno”, Edizioni Turistiche, Ascoli Piceno, 1984

Eustacchi‐Nardi A. M., “Contributo allo studio delle Tradizioni popolari marchigiane”, Lìbrati, Ascoli Piceno, 2014 (ristampa del 1958)

Finamore G., “Tradizioni popolari abruzzesi”, Edikronos, Palermo, 1981

Ginobili G., “Superstizioni e pregiudizi popolari marchigiani”, Tipo‐Linotypia Maceratese, Macerata, 1959

Mannocchi L., “Feste, costumanze e superstizioni popolari nel circondario di Fermo”, Tipografia Economica, Fermo, 1921

Piccioni G., “Alla ricerca delle tradizioni perdute …”, Ascoli Piceno, 2014

Polia M., “L’aratro e la barca” Vol. I, Lìbrati, Ascoli Piceno, 2012

Polia M., “Tra cielo e terra” Vol. I, Edicit, Foligno, 2009

Spadoni D., “Curiosità storiche marchigiane”, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1966

Zamponi R., “Note di folklore marchigiano, Il carro rurale maceratese” su “Rivista marchigiana illustrata”, Macerata, giugno 1908

Indice delle immagini:

1. Aramini A., “La Valnerina com’era”, Il Formichiere, Foligno, 2013

2. Ibidem

3. “La campagna marchigiana”, pagina web

4. Aramini A., “La Valnerina com’era”, Il Formichiere, Foligno, 2013

5. “La campagna marchigiana”, pagina web

6. Ibidem

7. “Ascoli com’era”, pagina web

8. Ibidem

9. Ibidem